業務プロセスをBPMNで描くならローコード・ノーコードツールが最高

BPM(ビジネスプロセスマネージメント)やBPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)は、耳馴染みが無い人にとっては『一部の大企業にしか関係ないこと』と思うかもしれません。しかし実は、小規模な組織や古い体質の企業にも有益です。『AIが発達すれば不要になるのでは?』と期待するのも、時期尚早です。

また、ローコード・ノーコード開発プラットフォームを組み合わせることで、その真価を発揮します。ぜひ、前回の記事の続きからお読みください。

見える化できるのがBPMN(ビジネスプロセスモデリング表記法)

似た略語がいくつも出てきますが、もう一つ。それが、BPMのための標準的なモデリング言語・表記法である、BPMN(ビジネスプロセスモデリング表記法:Business Process Model and Notation)です。

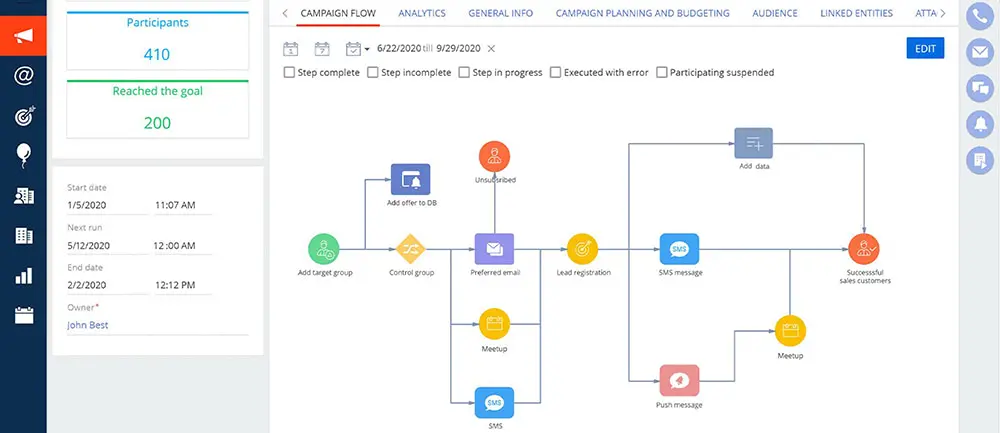

BPMNは、ある業務の開始から終了までのステップと手順を、図やフローチャートで記述するビジュアルモデリング言語です。ビジネスプロセスを視覚的にモデル化・表現することで明確にし、専門家だけでなく業務担当者が共有することで、視覚的な理解を促進できます。

BPMN(ビジネスプロセスモデリング表記法)の主な特徴

| 視覚的表現 | BPMNは、ビジネスプロセスをグラフィカルに表現するための標準化された方法論・記法です。プロセスの流れや活動、ゲートウェイ、イベントなどが、アイコンや線で視覚的に表現されます。 |

| コミュニケーションの強化 | ビジネスユーザーやITの専門家など、異なる背景を持つ人々との間で、プロセスを共通の言語で理解・共有できます。 |

| プロセスの最適化 | リッチな表現のBPMNによって、業務プロセスのボトルネックや無駄を明確にでき、これを基にした最適化が可能です。 |

| 標準化された記法 | BPMNは、業界標準として広く受け入れられている表記法です。多くのBPMツールがBPMNをサポートしています。 |

| ドキュメント化 | 組織のプロセスを明確に記述し、ドキュメントとして保存でき、新メンバーの教育やプロセスの改善のための基盤として利用できます。 |

ローコード・ノーコードがBPMで果たす役割

BPMNは、ビジネスプロセスを明確に表現し、共有・最適化のための基盤として非常に価値のあるツールです。しかし、これまではBPMNを書いたりBPMを活用するには、高度な専門的スキルが必要でした。

それを効率的かつ高度に実現できるのが、ローコード・ノーコード開発プラットフォームです。これは、コードを手書きする従来のプログラミングがほとんどもしくは全く必要ない方法で、アプリケーションやシステムを迅速に開発するためのプラットフォームです。ドラッグ&ドロップのインターフェイスや視覚的な設計ツールを利用して、エンジニアでなくてもアプリケーションを開発できます。設計されたプロセスのプロトタイプを短期間で作成・テストできるので、実装までのギャップを最小化できます。

ビジネスプロセスの設計や方法論を記述したBPMNは、ローコード・ノーコードツール上でグラフィカルに表示され、実際のシステムやアプリケーションとして実装されます。高機能なBPMNツールでは、モデリングされたプロセスを直接実行できるので、技術的実装の基盤として、モデルの実際の動作をその場で確認できます。

BPMやBPRなんて、小規模な組織や古い体質の企業には無関係?

BPMやBPRは、組織の規模や伝統に関係なく、業務プロセスの効率化や最適化を目指す際の有効な手段になります。そのため、前回の記事でも紹介したアドバンテージの多くがそのまま、小規模な組織や旧来の組織でも活かせます。ただし、導入や実施にあたっては、組織の文化や特性を十分に考慮し、適切なアプローチを選択することが必要です。

| 業務効率化の必要性 | どんな規模の企業でも、業務の効率化や無駄の排除は経営の健全性を保つために重要です。BPMやBPRは、業務プロセスを明確化し、効率化や改善の方向性を示すフレームワークを提供します。 |

| 変化への対応 | 日本の古い体質の企業にも、変化の激しいビジネス環境や顧客ニーズに対応することが迫られています。BPMやBPRは、変化に迅速かつ効果的に対応する手段として役立ちます。 |

| 知識の継承 | 小規模な組織や伝統的な組織では、知識や経験が一部のメンバーに集中し、属人化していることが珍しくありません。BPMでプロセスをドキュメント化することで、ナレッジを組織全体で共有し、継承できます。 |

| 透明性の確保 | BPMやBPRを実施することで、組織内の業務プロセスや役割、責任が明確化され、組織の透明性が向上します。 |

| 戦略との整合性 | 組織の業務プロセスを見直し、戦略との整合性を保つことで、組織全体の方向性を統一し、効果的に目標達成を目指せます。 |

| 顧客満足度(CS)の向上 | 業務プロセスの改善は、サービス品質や対応速度を向上させることができます。これは、顧客満足度の向上に寄与します。 |

ビジネスでAIが発達すれば、BPMやBPRは要らなくなる?

『まだChatGPTを使ってない人は、人生を悔い改めた方がいい』―これは、10月に開催された「Softbank World」でのソフトバンクグループ代表取締役会長兼社長の孫正義氏の言葉でした。生成AIの躍進が留まらず、日本でも大企業だけでなく地方自治体にも導入が拡がっています。AIは確かに、多くのビジネスでデータ駆動の意思決定をサポートし、多くのルーチンワークや高度な分析を自動化してくれます。では、AIがあれば、面倒なBPMやBPRも不要になるのでは?

残念ながら、(現時点の)AIだけでは、すべてのビジネス上の課題やニーズを満たすことは難しいでしょう。主な理由は、以下の通りです。BPMは引き続き、組織のビジネスプロセスを継続的に評価・最適化するための手法として、重要性な役割を果たすと考えられます。

| 倫理的・社会的な課題 | AIによる意思決定は、倫理的や社会的な側面からさまざまなリスクが指摘されています。透明性や公平性、プライバシーなどの問題に対応するには、人間の監督と判断が必要です。 |

| 人間の価値観と経験 | AIはデータとアルゴリズムに基づいて判断しますが、人間の価値観や文化、経験を基にした判断はAIには難しいことがあります。ビジネスの意思決定においても、これらの要素が必要とされるケースは少なくありません。 |

| 人間中心のプロセス設計 | BPMは、人間中心のプロセスの設計や最適化を目指しています。そのため、単に効率性を追求するAIのアプローチでは、顧客体験(CX)や従業員の満足度を考慮したプロセス設計は、難しい点があります。 |

| 技術的成約 | AIも完璧ではなく、特定の文脈や状況での判断や行動が必要な場面では、人間の介入が必要です。例えば、未知の問題やデータには存在しない新しいパターンへの対応は、人の意志決定が要求されます。 |

| 変化への適応 | ビジネス環境は常に変わり続けます。AIは既存のデータや状況に基づく最適な判断をサポートできますが、環境の変化や新しいビジネスモデルへの適応は、BPMのようなアプローチが不可欠です。 |

2回の記事を通じて、BPMやBPR、BPMNの基本について説明してきました。組織の業種や規模に関係なく、ビジネスの一連の流れをプロセスとして捉え、それを効果的にマネージメントすることが有効です。また、ITテクノロジーの進化やグローバル化、DXの推進に合わせて、プロセスを改善・最適化し続けることがより求められています。

これらはすべて、ローコード・ノーコードとセットになることで、最大限の効果を発揮します。自社のビジネスの現状や目指す方向に応じて、検討してみましょう。