AIのバイブコーディング、TESCREALとテクノ封建制-激変する環境

世界的なITのトレンドをチェックするキーワードとして、前回の記事では、デジタル赤字とブレインドレインを取り上げました。

今回はさらに、バイブコーディングとTESCREALという2つのキーワードを掘り下げますが、他にも重要な単語をいくつか交えて解説します。前回の続きからお読みください。

バイブコーディングとAIの未来:雰囲気で開発できる時代

「バイブコーディング(Vibe Coding)」という概念と用語は、近年のAI技術の発展とともに注目されているスラング的な表現です。2023年以降、AIを活用したコード生成が高度化する中で、主に、シリコンバレーを中心としたスタートアップやエンジニアコミュニティーの間で使われるようになりました。

細かな要件定義や設計書ではなく、直感的な「バイブス(雰囲気)」だけでコードができ上がるという開発手法を指す言葉です。元々あった、リアルタイムのコーディングを示す「ライブコーディング(Live Coding)」と韻を踏んでいます。

支援役であるAIとやり取りしながらソフトウェアを開発していく、「AIジェネレーターコーディング」の一つの側面ともいえます。

バイブコーディングとは

- 人間が詳細なコードを書くのではなく、雰囲気(バイブス)でAIに開発を任せる手法

- AIアシスタントが、エンジニアの意図を解釈して適切なコードを生成

- 直感的な開発を可能にし、プログラミングの概念が劇的に変化

バイブコーディングの落とし穴

確かに、開発するのが自分の日常業務のちょっとした困り事を解決するとか、個人的な趣味のアプリなどのレベルならいいかもしれません。AIの助けを借りながら、何となく雰囲気で開発していくというハードルの低さは、一つの選択肢になり得ます。

しかし、チーム全体で共有したり他の部署や取引先との連携が必要になってくると、ビジネスで要求されるシビアな機能の実装が必須です。例えば、バックグラウンドで処理するデータベースの最適化や、高度なセキュリティー対策、他者がメンテナンスできる透明性など、運用に必要な機能の本質を見極めた効率的な開発が大前提。

AIに指示を出すプロンプトも技術であり、言語化としてのプロンプトエンジニアリングが重視されました。今は、これ自体をAIに肩代わりさせることが可能ですが、指示の内容や手法が中途半端だと、得られる回答の質は下がります。バイブコーディングも同様に、専門的な知識がなければ雰囲気ベースの対話は単なる雑談になり、時間とトークンばかりを浪費してしまいます。

開発に必要な要件を明確に定義し、参照すべき事例があれば明示して、成果物を確認やテストして評価を下す。その上で、仕様化・言語化できない使いUX(ユーザー体験)や、全く新しいCX(顧客体験)を雰囲気として伝える。何より、時間とコストという制約があるのが仕事。一連のサイクルを高速に繰り返して質の高いゴールを達成するには、やはりプロフェッショナルとしての経験が必要です。

フルオートメーション化に向かうコーディング

雰囲気を必要とするかどうかにかかわらず、近年のコーディング環境は急速に進化し、AIを活用することが当たり前になりつつあります。すでにGitHub CopilotやAnthropic Claude、ChatGPTなどのAIアシスタントは、単なるコード補完機能や補助ツールにとどまらず、エンジニアが求めるプログラムの意図を理解し、最適なコードを提案するレベルに達しています。

例えば、Anthropicは大規模言語モデル(LLM)Claude 3.7 Sonnetと、開発者向けコーディング支援機能Claude Codeをリリースしました。また、Google DeepMindのAlphaCodeは、人間の上位コーダーに匹敵する能力を示し、競技プログラミングの問題を解決するコードの自動生成に成功。さらに、Meta AIのCode Llamaも、大規模なデータセットを活用し、数百万行のコードを解析することで、高度なコードリファクタリングやパフォーマンス最適化を実現する取り組みを進めています。

これらの進化は、ローコード・ノーコード開発とアジャイルをさらに強化します。エンジニアは詳細なコードを書く代わりに自然言語で指示を出し、AIが完全なプログラムを作るフルオートメーション化が進むと予測されます。特に、大規模システム開発や高速なエラー修正が求められる分野では、AIが自己学習しながらコードを最適化し続けることで、開発速度と品質の両方を飛躍的に向上させる可能性も。

また、ローコード・ノーコード開発が普及するよりも遙かに速く、AIエージェントコーディングが浸透する可能性は十分考えられます。正確には、ローコード・ノーコード+AIが当たり前になることで、もはやその存在が意識されず「透明化」することだといえるでしょう。

開発プロセスそのものが根本的に変わり、エンジニアの役割も大きく進化が要求されます。エンジニアの役割は「コードを書くこと」から「プロンプトを設計し、判断すること」になり、さらには「AIの出力を監修すること」にシフトしていくと考えられます。

AIによる自動コーディングとエンジニアの役割の変化

- 「副操縦士」的な補完機能を超え、AIが仕様に基づいてコードを自動生成して完成まで

- バグ検出や修正などのエラー処理もAIが完全に自動処理し、デバッグ作業が不要に

- コードリファクタリングとパフォーマンスをリアルタイムで最適化

- エンジニアは「コードを書く人」から「コードを監修する人」へ

- プログラム設計やロジック構築、プロンプト最適化のスキルが求められる

ある意味「日本もAI拠点」に?

AIといえば、OpenAIの日本拠点設立がニュースになりました。また、総投資額5,000億ドル規模の大規模AIインフラ構築プロジェクトStargateも、大きな話題に。IT業界としては、トランプ政権下でAI規制緩和と投資拡大が進むことに、大きな期待を集めています。AIの法的規制と地政学的なリスクヘッジの場として、日本が選ばれている側面も。

ただしこれらも結局、AI競争で日本企業が主導権を握れるわけではなく、前述したデジタル赤字のさらなる要因となる可能性が懸念されます。

TESCREALとテクノ封建制という危機が現実に

TESCREAL(テスクリアル)とは、AIやテクノロジーの発展を推し進める一連の思想体系のことです。人類社会の課題解決のために、技術の進化を加速すべきだという考えです。ただし、このテクノロジー第一主義者たちは、人権や倫理、民主主義を快く思っていません。技術の発展・普及と共に、彼らの影響力は増しています。

そのような中で、2025年1月のD.トランプ氏の大統領就任式にGAFAMのトップが勢揃いした光景は、世界に衝撃を与えました。それはまさに「テクノ封建制」の象徴だったからです。

現在、AIやクラウド、広告、ソーシャルネットワーク、ブロックチェーンなどを中心に、技術の進化が急速に進んでいます。AGI(汎用人工知能)に至る技術が一部の企業に独占されることで、公平な技術利用が損なわれる可能性があります。

何を目的として技術を革新・行使するかの意思決定は、特定の巨大テクノロジー企業の経営陣や、投資家に握られているのが現状。テックオリガルヒ(テック系超富裕層・支配層)と総称されるエリートの彼らが、政権と結びついて政治的な影響力を持つことで、社会構造の変革もたやすく操縦できます。

この動きは、元ギリシャ財務大臣で経済学者のヤニス・バルファキス氏が警鐘を鳴らす「テクノ封建制」とも呼ばれる事態です。

テクノ封建制 デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。(集英社シリーズ・コモン) (集英社学芸単行本) ヤニス・バルファキス, 斎藤幸平, 関美和

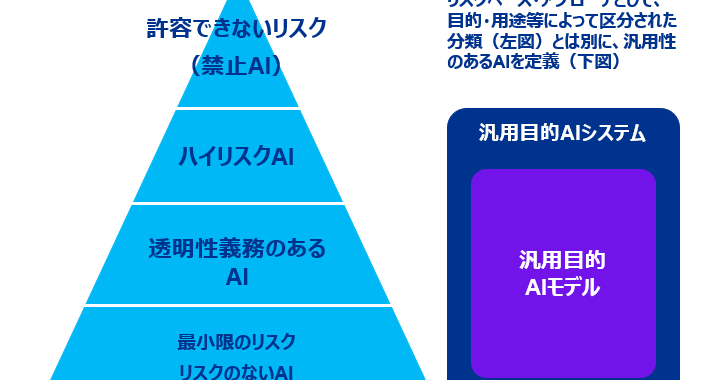

テクノロジーが一部の権力者に独占され、人権が無視される未来を回避するには、民主的な意思決定や規則の枠組み、国際的な技術規制の整備、オープンソースの推進など、幅広い議論が必要です。EUではAI規制法(EU AI Act)が制定され、テクノロジーの倫理的利用を確保するための枠組みが整備されつつありますが、日本では未だ十分な法的対応が進んでいません。

今後、テクノロジーに関する適切なガバナンスの必要性が、さらに問われることは間違いないでしょう。企業によるアルゴリズムの透明性や、国家間・企業間の主導権争い、国境を越えた個人データの管理など、技術の進展に合わせた早急な対策に注目が集まっています。

前回と今回とで、デジタル赤字、ブレインドレイン、バイブコーディング、TESCREALというマクロな視点の4つのキーワードから、IT業界の今と未来を考察しました。リープリーパーのテーマであるローコード・ノーコード開発やアジャイル、DXも、程度の違いはあっても、これらすべてと関係しています。ただ、すべてが密接に関係していて、どこから見ても絶望感・危機感を覚えずにはいられない状況です。

しかし、自社には影響がないと無視したり、自分のスキルとは縁遠いと思い込んだり、諦めるのは早計です。日本が今後この激動の波にどう適応し、世界の中で競争力を持つかは、私たち一人ひとりの意思決定と行動にかかっています。次回の記事では、個々のエンジニアがどのようにこの変化をチャンスに変えていけるのか、ミクロな視点から探ります。

今こそ、技術だけでなくマインドセットや組織文化、制度の変革—つまり、真のDXを進める時です。BlueMemeは、激変する時代の信頼できるパートナーとして、御社のDX推進を全力でサポートします。ぜひ、ご相談ください。