映像と音響の技術的挑戦であるIMAXを映画館で体験する意義とは?

映画はお好きですか?観るのは映画館?それともストリーミングでしょうか?今は、コンテンツや視聴環境が多様化していて、映画は家のテレビでNetflixとか、スマホのYouTubeで見るのがメインという人も多いでしょう。

今回は、臨場感に溢れる映画の体験を提供するフォーマットとして知られる、IMAX(アイマックス)について紹介します。映画館によく足を運ぶ人なら見たり聞いたことがあるでしょうし、主要都市のシネコンで手軽に観ることができます。

その一方で、最新テクノロジーを体験できる施設は、東京と大阪の2箇所にだけにしかないことや、鹿児島にしか残っていない設備があったり、実は奥深いのです。映画館にはあまり行かないような人にも興味を持ってもらえる、技術的挑戦の話でもあります。

IMAXを駆使する求道者C.ノーラン監督

以前の記事では、生成AIへの期待やリスクは原子力に例えられるほど重要であるという話をしました。原子力の取り扱いを知ることが、生成AIについて私たちが知っておく・備えておくヒントになります。

そして今年の8月は、3月に映画『オッペンハイマー』が日本で公開されて以来初の、広島・長崎の原爆記念日でした。その映画を監督したのがノーラン監督であり、撮影・上映されたのがIMAXというつながりです。IMAXの技術的な話をする前に、この監督について少し触れましょう。

クリストファー・ノーラン監督は、現代を代表する映画監督の一人です。『ダークナイト』(08)や『インセプション』(10)、『インターステラー』(14)、『ダンケルク』(17)、『TENET テネット』(20)、そして『オッペンハイマー』(23)など、多数の作品で知られています。

彼は、作品を作るたびに、IMAXの技術的限界に挑戦し続け、その魅力を最大限に引き出してきた監督としても知られます。フィルムが横倒しにセットされた巨大なIMAX専用カメラと、多数のスタッフで、『オッペンハイマー』を撮影している様子がわかります。

Oppenheimer | Shooting For IMAX® | Christopher Nolan – YouTube

迫力の大画面と豊かなサウンド、IMAXの特徴と歴史

IMAXとは、映画の撮影・上映フォーマットです。他にも、Dolby Cinemaや4DX、ScreenX、TCXなど、他社のさまざまな方式もありますが、その一つです。

IMAXの特徴は、従来の映画に比べて圧倒的に巨大なスクリーンと高解像度の映像、迫力ある音響設備です。国内だと最大で幅約26 mの巨大なスクリーンは、客席を中心に湾曲した構造になっていて、大きな映像を座席のどの位置からも楽しめるように設計されています。

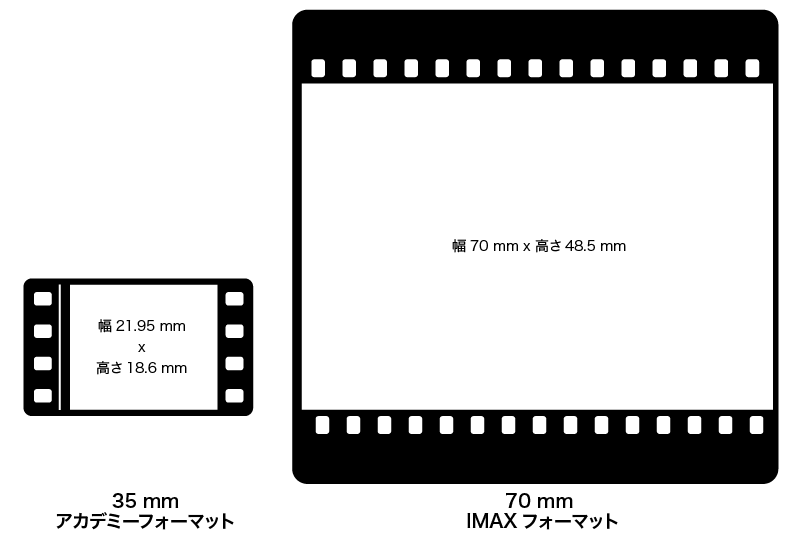

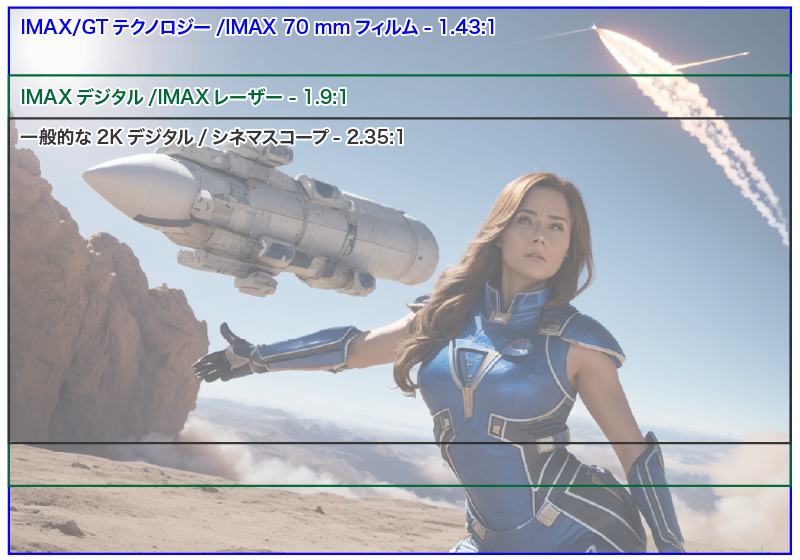

通常の映画館のスクリーンは、アスペクト比(縦横比)が2.4:1ですが、これは、シネマスコープサイズといわれる2.35:1に準じています。一方、IMAXデジタルスクリーンでは1.9:1です。音響も、5.1または12 chのスピーカーで、場内を取り囲む構造です。IMAXは、それに対応したスクリーンと劇場がセットです。そのため、スクリーンが複数あるシネマコンプレックスでは、一部のスクリーンだけでIMAXが上映されます。

IMAXの歴史は意外と古く、1960年代後半にカナダで生まれました。当時の映画業界は技術革新の渦中にあり、より高画質な映像と大画面、リッチな映像体験を求める声が高まっていた時代。これに応える形でIMAXが開発され、科学展などから一般の映画館へと商業利用が拡がっていきました。

IMAXはその後も進化を続け、IMAXレーザーやIMAX/GTテクノロジーといった、最新のデジタル技術を導入した新しい規格が登場しました。今や、世界各地に広く普及し、多くの映画ファンに愛される存在となっています。

▼IMAX®とは? | シネマサンシャインIMAX特設サイト

https://www.cinemasunshine.co.jp/pages/imax-about

IMAXといっても多様な規格とスクリーンの組み合わせ

さて、ひと言でIMAXと言っても、技術の進化と共にいくつかの異なる規格があり、それぞれが違う体験を提供しています。一つずつ見ていきましょう。

IMAXデジタル

IMAXの標準フォーマットで、2台のデジタルプロジェクターを使って2K上映されます。従来のフィルムよりも映像が明るく、鮮明に表示されます。

サウンドは、正面、フロントの左右、リアの左右から観客を取り囲む5.1 chサラウンド。上映前のCMでは、針が落ちる音からジェット機の轟音までと称されるほど、繊細さと迫力に溢れる臨場感を再現します。

4K/8K映像が主力になっていく時代には、2Kはやや見劣りする感はありますが、地方の主要都市など各地のシネコンに普及しています。

- アスペクト比:1.9:1

- サイズ:幅 15 m〜

- 画質:2K

- 音響:5.1 ch

IMAXレーザー

IMAXデジタルの上位規格で、今後はこちらが主流になっていくでょう。最新のデジタルプロジェクション技術を使用し、4Kのより高いコントラストと鮮やかな色彩、高画質な解像度、12 chサウンドシステムを提供しています。

各地にあるシネコンの一部に導入されています。前述の、IMAXデジタルで大きなスクリーンを備えた映画館もあれば、IMAXレーザーに対応した中規模なスクリーンもあります。どちらがいいかは、日時の都合だけでなく、画質やサイズの好み、次第でチョイスするのがいいでしょう。

- アスペクト比:1.9:1

- サイズ:幅 15 m〜

- 画質:4K

- 音響:12 ch

IMAX/GTテクノロジー

およそ幅26 x 高さ19 mという巨大なスクリーンは、まるで小学校やスポーツクラブにある25 mプールが、目の前に垂直に立っているような光景を想像してもらえればいいでしょう。他のスクリーンでは得られない圧倒的な解像度と視覚体験を提供しています。

日本最大級のIMAXシアターは、グランドシネマサンシャイン(東京・池袋)と、109シネマズ大阪エキスポシティ(大阪・万博記念公園)の2箇所のみ。それぞれ500人/400人以上が一つのシアターに収容できます。

- アスペクト比:1.43:1

- サイズ:幅 25.8 m〜

- 画質:4K

- 音響:12 ch

IMAX 70 mmフィルム

ノーラン監督が多用するこの「本物の」フォーマットは、IMAXの真髄と言えるでしょう。最高の解像度と巨大なスクリーンによる、圧倒的な映像体験を提供する究極のフォーマットです。デジタル換算で圧巻の18 K。ただし、これに対応した映画館は残念ながら日本国内にはありません(全世界で30館)。

OMNIMAX(IMAXドーム)

ドーム型のスクリーンに映像を投影する規格で、全方向に広がる映像が観客を包み込み、360度の視覚体験を提供します。20 m超の巨大ドームスクリーンに映される、IMAX 70 mmフィルム作品(一般の映画ではない)の迫力と没入感は格別。日本で現存するのは、鹿児島市立科学館だけです。

IMAX 3D

立体映像を提供するIMAX規格で、大画面と高解像度、明度を活かして、通常の3D映画以上の没入感を実現します。

IMAX プライベートシアター/IMAX Enhanced

家庭用に、IMAXの映像技術とDTSサウンド技術を組み合わせた規格です。プライベートなエンターテイメントとして、映画館に近い体験をホームシアターで楽しめます。

実は映画館やスクリーンごとに違う映像体験

IMAXの料金は、通常料金にプラスして800〜1,300円ほど。日本では50以上の施設で体験できます(2024年8月時点)。どこの映画館にIMAXのスクリーンがあるかは、このページで参照できます。

ただし、前述のようにさまざまなフォーマットがあり、さらに映画館のスクリーンだけでなく作品によっても、体験が異なります。

また、映画によっては作品全編がこの比率で見られるわけではなく、IMAX専用カメラで撮影された部分だけが、1.9:1の比率で表示されます(シーンによってアスペクト比が変わる)。このような作者側の意図は、スマートフォンや家庭用テレビで視聴している分には、十分には伝わりません。さらに、IMAX専用カメラで撮影されていない映像を、IMAX DMR(デジタル・メディア・リマスタリング)としてアップコンバートしている、2.4:1の作品もあるので要注意です。

映画ファンの間で時々聞かれる問題が、「額縁上映」です。これは、折角のIMAXのスクリーンサイズを十分に活かしきれずに、天地左右に黒い領域が出てしまう状態です。そもそも、映画館にある設備の詳細が必ずしも公表されていません。そのため、コアな映画ファンは自分たちで情報を共有し、場所や日時とも調整して、作品を視聴する映画館とスクリーンを選択しています。

▼Theaters – LF Examiner

https://lfexaminer.com/theaters/

オリジナリティーを再現できるフィルム上映

今年3月末、ノーラン監督の映画『オッペンハイマー』が日本でもようやく公開されました。原爆の父とも呼ばれる、ロバート・オッペンハイマー氏を主人公に描いた3時間という大作は、アカデミー賞を7部門受賞と大きな話題になりました。

▼IMAX | IMAX

https://www.imax.com/en/jp/news/oppenheimer-in-imax-70mm

時代の趨勢と共に、映画の撮影機材や映写機はフィルムからデジタルへと移行しています。撮影や編集、人手不足と人件費、記録・配信効率、編集・保管などの点で、デジタル・シネマにシフトしています。

しかし、ノーラン監督は、IMAXを単なる技術やツールではなく、映画体験を深化させる重要な要素と位置づけています。最新のデジタルテクノロジーや巨大なスクリーンだけが、映画の制作・上映環境として最高だとは考えていないのです。画質と質感に拘り、映像の奥行きや色彩表現のために、フィルムによるアナログ上映にとても愛着を抱いている彼は、CG嫌いとしても知られています。

なお、2018年10月、国立映画アーカイブ(東京 京橋)で上映された、スタンリー・キューブリック監督作『2001年 宇宙の旅』(68)の70 mmニュープリント版を監修したのも、ノーラン監督でした。こちらはIMAXではありませんでしたが、彼は、色やノイズ、音をレストアするのに、デジタルリマスターではなく、あくまでも制作当時に準じたフィルム作業を選択しました。

そんなノーラン監督のこだわりに呼応したかのようなエピソードもご紹介しましょう。IMAX作品『オッペンハイマー』にも、デジタル版以外にフィルム版が存在します。そのフィルム版を上映したのが、このテーマに縁が深い広島の映画館「八丁座」でした。

実はこの映画館では、フィルム作品が減少しているために7年前を最後にフィルム映写機を休止し、コロナ禍での客足減少を経て、撤去が目前でした。それを復活させ、この作品の上映のために再稼動させるに至りました。

作品の重いテーマに呼応する負の歴史を抱えた土地の歴史、記憶の継承という大きな意義。それを支えたのは、制作者たちのこだわり、レガシーな装置を甦らせるノウハウを持った人材、そして実現に向けた情熱でした。

オッペンハイマーをフィルム映写機で /7年ぶりの復活までに密着 – YouTube

テクノロジーの進化を追求して、高品質な映像や豊かな音楽を提供する。しかし、デジタル化や高スペック化が、必ずしも豊かな体験を約束するとは限らない。知らない世界の臨場感、誰も見たことがない光景を、どうリアルに再現するか?

IMAXの概要について紹介してきましたが、実は、臨場感と没入感は、エンターテイメントに留まらず、今後、ビジネスでも重要な要素の一つになっていきそうです。

そんな「デジタルツインとイマーシブ」をキーワードとした話は、また次回。SF映画とはまた違う、ドラマティックな展開にどうぞご期待ください。