遅い判断それ自体がリスクになる理由とは—「意志決定遅延理論」1

アメリカのボストンにあるIT関連の調査組織The Standish Group(以下、SGと表記)は、毎年興味深いレポートを出しています。特に注目すべき視点が、「意思決定遅延理論」です。これは、『ソフトウェア開発プロジェクトの失敗や課題の根本的な原因は、意思決定の遅さにある』という、なかなか耳の痛い指摘です。

今回は、同社の「CHSOS」レポートの一部を、DXの視点から読み解いてみましょう。

実は、遅すぎる意思決定こそが、プロジェクトの失敗要因だった!

SGによる調査結果は「CHAOS (ソフトウェア開発のための総合的な人的評価 : The Comprehensive Human Appraisal for Originating Software)」として、データベースにまとめられています。このレポートが浮き彫りにしているのは、プロジェクトの成功に、人という要素がどのような影響を及ぼしているかです。

出典:CHAOS Report Series Decision Latency Theory : It Is All About the Interval – Jim Johnson, Dreamer, The Standish Group

(以下のグラフや表は、出典を参考にリープリーパー編集部で作成)

ソフトウェア業界では、開発と運用の成功率を上げ、効果的な再現性のある方法を見つけようと、莫大な費用を費やしてきました。SGは「遅すぎる意思決定こそが、プロジェクトのパフォーマンスを低下させる」ことを突き止めました。

つまり必要なのは、価値は低いにもかかわらず時間が掛かり、遅延の原因となっている障害を全て排除すること。レポートでは、意思決定の遅延を減らすだけで、プロジェクトのパフォーマンスが25%向上することが示されています。

プロジェクトの主な改善ポイント

- 無駄な会議:回数や時間を短縮、目的を明確化

- 不要なツール:排除や改善、置き換え、内製化

- 意思決定フロー:遅延を減らして、高速化・効率化

意思決定遅延スキルの効果

プロジェクトの成功を判断する、6つの評価基準

SGのレポートでは、プロジェクトの成功を以下の6つの基準で評価しています。

- 納期:予定通りに進行できたか

- 予算:予算内で収まったか

- 目標達成:設定されたKPIや成果物が達成されたか

- ゴールの明確化:戦略的な目標と一致しているか

- 顧客満足度(CS):ユーザーが満足する品質か

- 費用対効果(ROI):投資に見合うリターンが得られたか

従来は、前者3つの達成度を中心に判断されていました。しかしこれは、プロジェクトの成功というよりも、プロジェクトマネージメントが上手く機能していたかを示すに過ぎません。DXが重視されるようになり、後者3つを加えた新しい評価基準が使われるようになりました。

意志決定の遅れが孕む、隠れたコスト

SGのワークショップでは、プロジェクトにおける意思決定の回数と時間に注目した分析が実施されました。その結果、「意思決定の時間が長く掛かるほど、コストも増大する」関係にあることが判明しました。

例えば、ある6人のチームで各自が1つずつ決断を下すのにそれぞれ10分掛かれば、労働時間に単純換算すると1時間が必要です。これが20人以上のチームなら、何時間にもなる計算です。しかし、そのうち実に40%は次の会議で撤回される(!)羽目に…。高度なスキルを持つ集団は、意思決定の間隔を1時間以内に短縮することで、精度を上げています。

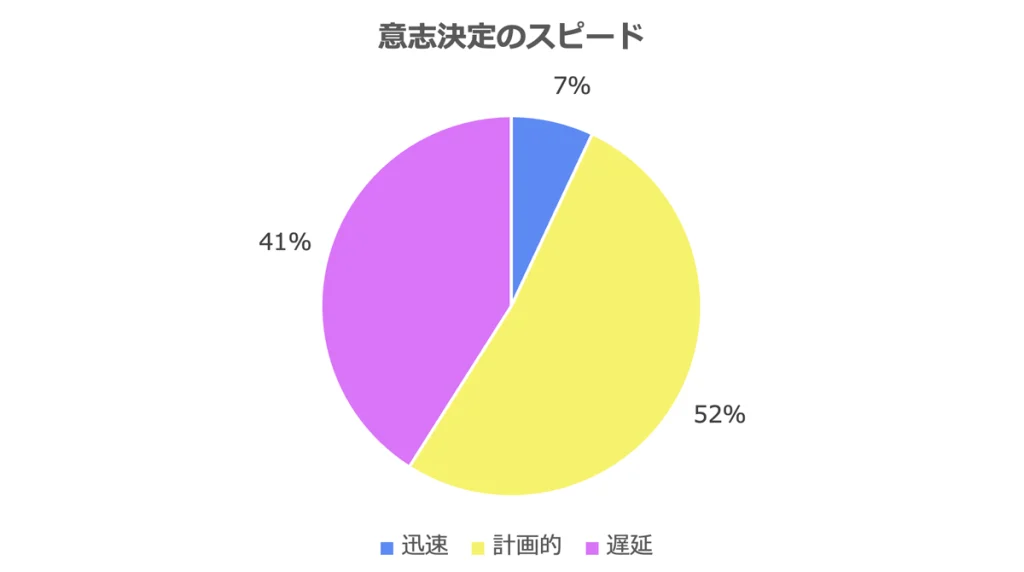

意志決定のスピード

以下の表は、あるプロジェクトにおける、意思決定の遅延の影響について分析した結果です。SGの研究で成功確率が最も高いとされる、総額100万ドル(2023年3月末のレートで約1億3,000万円)規模のプロジェクトを基準とした例です(直接労働と意思決定の2つのコスト込み)。

表を右へ見ていくと、意志決定の間隔が開いて時間が掛かるほど、コストが嵩むだけでなく、失敗する確率も上昇しているのがわかります。

意志決定遅延のコスト

| 1 | プロジェクトのコスト | $800,000 | |||

| 2 | 意志決定の件数 | 1,000 | |||

| 3 | 遅延を回避するスキル | スキル高 | スキルあり | スキル中 | スキル低 |

| 4 | 時間あたりの間隔 | 1 | 2 | 3 | 5 |

| 5 | 時間 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |

| 6 | 意志決定のコスト | $200,000 | $400,000 | $600,000 | $1,000,000 |

| 7 | プロジェクトの総コスト | $1,000,000 | $1,200,000 | $1,400,000 | $1,800,000 |

| 8 | 成功 | 75% | 55% | 35% | 15% |

| 9 | 改善の余地あり | 23% | 39% | 51% | 62% |

| 10 | 失敗 | 2% | 6% | 14% | 23% |

改善は、意思決定の遅さがリスクだという現実の認識から

プロジェクトの改善に必要なことは、まず、この意思決定の遅さが問題であると認識することです。組織やチームで意思決定に掛かっている時間とコストを計算し、会議の参加人数 x 人件費と、意思決定の価値を検討します。

次に、意思決定の改善目標を設定します。メンバーの役割や権限ごとに、意思決定を細分化して分散できないか検討したり、影響度や優先順位の区分も必要です。その上で、適切な人だけを適切なタイミングで巻き込んで、迅速かつ簡単に意思決定できるフローを実現しましょう。

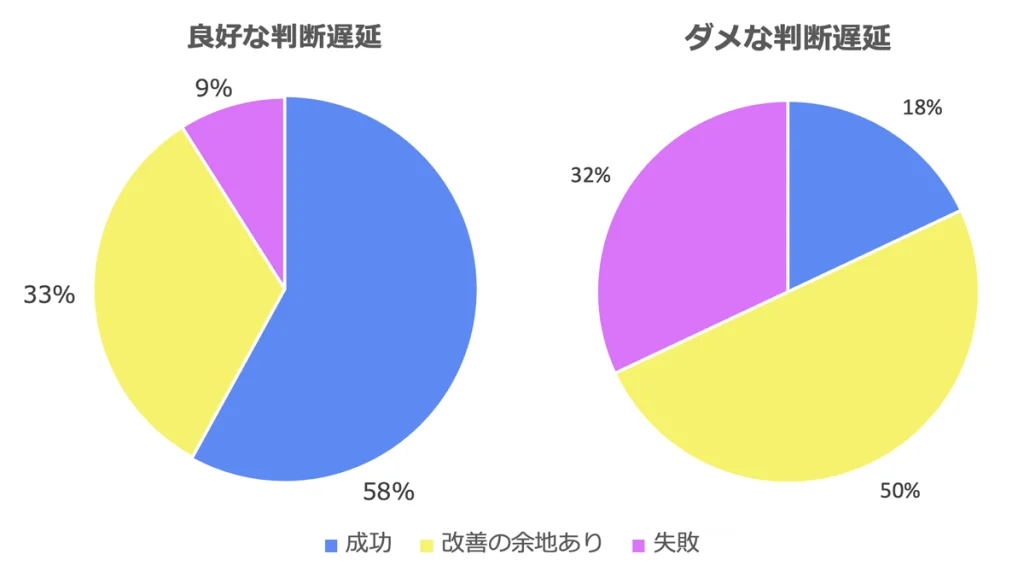

意思決定遅延による解決状況

| スキルレベル | 成功 | 改善の余地あり | 失敗 |

| スキル高 | 58% | 33% | 9% |

| スキルあり | 26% | 63% | 11% |

| スキル中 | 20% | 51% | 29% |

| スキル低 | 18% | 50% | 32% |

「負け手」を選べば、成功して価値を提供できる確率は1%!

あなたが所属するチームや組織が、意志決定が迅速にできていると仮定しましょう。プロジェクトが納期と予算通りに進み、顧客に満足してもらえる確率は86%になります。何らかの問題が発生する確率は13%で、失敗する確率はわずか1%に抑えられます。一方で、意思決定に時間が掛かる場合は、上手くいかないからといって他のことをやっても改善せず、時間とコストを無駄にするだけです。

以下の表では、「勝ち手」と「負け手」として分析されています。それぞれの要素がどのように影響するかは、次の記事で説明します。例えば、何百人ものチームメンバーが分散している大規模プロジェクトで、意思決定の無駄な待ち時間が掛かり、プロセスや技術の面で十分なスキルがなければ、失敗は目に見えています。プロジェクトが予定通り・予算通りに進んで、顧客が満足する確率は1%に過ぎず、高い価値をもたらす確率も1%未満です。

- 勝ち手:アジャイルな小規模プロジェクト/熟練したチームとスポンサー/感情的に成熟した環境

- 負け手:非アジャイルな大規模プロジェクト/未熟なチームとスポンサー/感情面で未熟なメンバー

「勝ち手」と「負け手」、意志決定の待ち時間との関係

| 成功 | 改善の余地あり | 失敗 | 価値高 | 価値低 | ||

| 勝ち手 | 86% | 13% | 1% | 78% | 7% | |

| 負け手 | 1% | 27% | 72% | 1% | 77% |

高いCS x 高いROIが「真の成功」には不可欠

前述の6つの評価基準で説明したように、納期や予算を守ったかとか、成果物に漏れがなかったか、ユーザーはそこそこ満足したかなどは、「真の成功」とはいえません。仕様通り実装された機能がほとんど使われなかったり、開発側が想定していなかった使い方をユーザーがすることは、十分あり得ます。重要なのは、「高い顧客満足度(CS)」x「組織への高いROI(費用対効果)」の組み合わせです。

アジャイルなプロジェクトは、非アジャイルに比べて、ユーザー満足度が高い傾向があります。その理由は、より速いフィードバックと反復的なリリースが繰り返されるから。感想や意見に丁寧に耳を傾け、機能や特徴を改善し続けることで、ユーザーのフラストレーションは減少し、ソフトウェアの利用促進につながります。

ハードルは非常に高くなりますが、意思決定遅延のスキルが高い組織が「真の成功」を達成できる可能性は、約70%とレポートされています。

戦略的目標と実際の価値が示す、一見あり得ない関係とは?

企業はプロジェクトを成功させるために、戦略的目標を掲げます。綿密なプランを立案し、ミスや漏れがないように、計画通り正確に遂行されます。

しかし、SGの分析では、非常に興味深い事実が判明しました。「厳密」な戦略的目標で「非常に高価値」「高価値」を合計すると20%を示した一方で、「ルーズ」では34%とより高い数値を示しました。「曖昧」に至っては、49%と約半数になりました。

これはつまり、アジャイルな意思決定の方が、より革新的・創造的で高いリターンを達成していることを意味しています。厳密で正確な目標に縛られて硬直化するより、一見、ルーズだったり、かけ離れているような「遊び」を持たせたアプローチの方が、効果的なことを示しています。

戦略的目標と価値測定による解決策

| ゴール | % | 非常に高価値 | 高価値 | 平均的 | 低価値 | 非常に低価値 |

| 厳密 | 11% | 7% | 13% | 53% | 21% | 6% |

| 近接 | 15% | 8% | 16% | 52% | 19% | 5% |

| ルーズ | 21% | 12% | 22% | 47% | 15% | 4% |

| 曖昧 | 18% | 17% | 32% | 39% | 8% | 4% |

| 乖離 | 17% | 15% | 29% | 21% | 19% | 16% |

| 失敗 | 18% |

創造的な破壊であるDXに重要な、アジャイルな意志決定

今回参考にしているSGのレポートは、2017年までの記録です。そのため、コロナ禍やウクライナ戦争、巨大IT企業の業績不振など、最新の影響は反映されていません。しかし、『時間的間隔の価値は、意思決定そのものの質よりも大きい』ことは変わりありません。むしろ、BANIと呼ばれるような予測できない変化に対応するには、一つ一つの意志決定の精度を上げる時間を掛けるより、スピーディーに繰り返しながら軌道修正していくことが、さらに重要になっています。これは、ソフトウェア開発におけるアジャイル思考と同じです。

DXは、単なるIT化ではなく、創造的な破壊を伴う革新的な変化です。従来、達成できていなかった「真の成功」を実現するには、非IT企業こそ自らをデジタル企業として変革する必要があります。そのためにも、スピーディーな意志決定が不可欠。綿密な調査や検討、慎重な実行に時間を掛けるPDCAではなく、自社で選択した結果をスピーディーに成功に近づけるOODAが、DXを成功させるためには必要です。

次回の記事では、同レポートをさらに読み進めて、プロジェクトを成功へと導く5つの要素について解説します。どうぞお楽しみに!